【物流業界必須の計算方法】容積重量の算出と輸送コストを最小限にするコツ

国外に荷物を輸送する時、実重量だけでなく、容積重量を基に料金を計算する必要があります。容積重量を正しく理解しなければ、「予定より配送料金が高くなってしまった」などと言ったトラブルが起こり得ます。ビジネスで売り上げを伸ばすために、配送料金に対する理解が必要不可欠です。

今回は、容積重量の基礎知識と計算方法から輸送コストを下げるヒントまで深堀して解説します。

目次

【輸送費の計算】実重量では不十分!容積重量の必要性を解説

国外に荷物を運ぶときは、実重量と容積重量を比較して、重い方で配送料を計算します。国内の郵便、宅配便では規定のサイズと重さで料金を計算しますが、国外への輸送となると料金の求め方が変わるのです。なぜ容積重量で料金を計算する必要があるのか?その理由を解説します。

運送コストを公平に計算

容積重量とは、体積を基に計算される重量で「見た目は大きいけれど軽い荷物」の運送コストを最適化できます。輸送において、軽いけれどスペースをとってしまう荷物の運送コストは高くなります。

実重量だけで料金を計算して荷物を送ると「運送コストの割に売り上げが少ない」といった事例が起きてしまいます。容積重量という単位を用いると、荷物を運ぶスペースにも価値が生まれるので、運送コストを公平に計算ができるのです。

運送業界では、実重量と同じくらい、貨物のスペースを重要視します。

輸送や保管時の場所代を算出する

容積重量は、倉庫で保管する時の料金計算にも用いられます。倉庫で大事なのは「どれだけの場所を必要とするのか?」なので、重量では計算することができません。倉庫では海上輸送と同じ方法で容積重量を計算します。保管が必要な荷物を取り扱う場合には、計算をして容積重量はどのくらいかを知っておきましょう。

計算の必要性は?容積重量を正しく算出するべき3つの場面

普段の生活では、容積重量の計算をする機会は少ないでしょう。しかし、国際輸送をする時は容積重量を計算する場面に遭遇します。国際輸送で失敗しないよう、どのような場面で容積重量の計算が必要になるのか解説します。

国際郵便に対応しない荷物を送るとき

国際郵便に対応しない大きな荷物や、重い荷物を送るときは、容積重量で配送料を計算する必要があります。一般的に国際郵便では、実重量とサイズをもとに配送料を計算します。

<国際郵便の配送方法>

小型郵便物:最大重量2㎏

最大径:長さ+幅+厚さ=90㎝(長さの最大90㎝)

国際小包:重量は30kg以内。2種類のサイズがあるため注意が必要

A:長さ1.5m以内、長さ+(高さ+幅)×2=3m以内

B:長さ1.05m以内、長さ+(高さ+幅)×2=2m以内

日本郵便では、上述したサイズ、重さを超える荷物はUGX(ゆうグローバルエクスプレス)というサービスを利用します。UGXでは、容積重量と実重量を比較して配送料を計算するので注意しましょう。

個人で国際輸送をする時、ヤマト運輸を利用する方もいるでしょう。しかし、ヤマト運輸では、160サイズを超える荷物の配送は受けていません。

そのため、大型の荷物を海外に送る場合は、クーリエサービスや国際宅配便の利用を検討しましょう。また、海外引っ越しの際は、容積重量の計算方法を理解しておくことが大切です。

LCLコンテナを使用する時

海上輸送で使われるコンテナには2種類あります。FCLとLCLと呼ばれる方法があり、LCLを利用する時だけ、容積重量で料金を計算します。

<FCLコンテナとLCLコンテナ>

・FCLコンテナ(Full Container Load):荷主がコンテナを1個単位で借り切る方法。コンテナ1つあたりの料金がかかる。

・LCLコンテナ(Less Than Container Load):複数の荷主でコンテナを借りる方法。容積重量と実重量を比較し、重い方で料金を計算する。

LCLコンテナを利用する時は、コンテナのペースが限られているので、容積重量が重要視されます。FCLとは料金の計算方法が異なるので注意しましょう。

クーリエ業者を利用する時

クーリエを利用して荷物を輸送する時にも容積重量で配送料を計算します。クーリエとは、国際宅急便で、国外に荷物を運ぶ民間事業者です。代表的なものとして、「DHL」「Fedex」「UPS」などがあり、自社の航空機を使って輸送するのが特徴です。

航空輸送の時に、実重量と容積重量を比較して配送料金を決定します。

【輸送方法別の計算方法】容積重量の求め方と注意点を解説

容積重量の求め方は、輸送方法によって異なります。配送コストを決めるさいに、ご自分でも計算できると、最適な輸送方法を選べるでしょう。陸送、海上輸送、航空輸送など配送方法によって計算が異なるので注意が必要です。

陸上輸送の計算式

トラック輸送では1㎥=280kgとして容積重量を計算します。具体的な計算方法と計算の例を以下に記します。

<トラック輸送の計算方法>

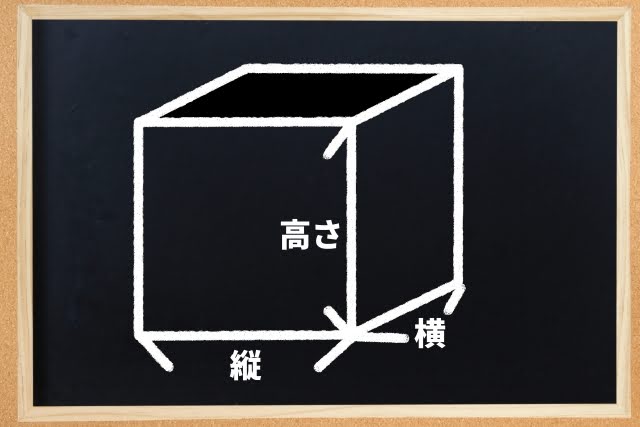

・容積換算重量(kg)=縦(m)×横(m)×高さ(m)×280

・例として、縦60㎝×横60㎝×高さ60㎝の貨物は、「0.6×0.6×0.6×280=60.5kg」

トラック輸送では、満載しても積載重量をオーバーすることがないように換算係数を決めています。

海上輸送の計算式

海上輸送では1㎥=1000kg(1トン)として換算します。LCLコンテナを利用する時に必要な知識なので覚えておきましょう。

<海上輸送の計算方法>

・容積換算重量(kg)=縦(m)×横(m)×高さ(m)×1000

・例として、縦60㎝×横60㎝×高さ60㎝の貨物は、「0.6×0.6×0.6×1000=216kg」

海上輸送では、陸上輸送より容積重量の値が大きいので、重い荷物を選ぶのがおすすめです。重量が軽い荷物では、予想より配送料が高くなる恐れがあるので注意しましょう。

航空輸送の計算式

航空輸送では、国際航空運送協会(IATA)の規定を基に容積重量が計算されます。航空輸送では、配送会社によって換算係数が異なるので計算するさいはその業者の計算式を使用しましょう。

<航空輸送の計算方法>

・容積重量(kg)=縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6,000 (cm3/kg)

※日本郵便など

・容積重量(kg)=縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷5,000 (cm3/kg)

※ヤマト運輸、DHL、Fedex

「6000㎥(立法センチメートル)=1kg」と換算するのが一般的ですが、配送会社によっては5000㎥を採用しているので事前に調べて下さい。航空輸送では陸上輸送よりも軽い荷物を想定し、上述した換算係数を使用しています。

複雑な計算はツールに任せる方法もある

ここまで、容積重量の計算式をお伝えしました。計算式を知っておくと、荷物のどの項目にコストがかかっているのか、コンパクトにできないかなどを考えるきっかけとなります。

しかし、手で計算するのが面倒な方や計算結果が合っているかが心配な方は、計算ツールを利用しましょう。「容積重量 計算」と検索すると、サイト上で計算できるツールがヒットします。

細かな計算が大事!重量に着目して輸送コストを抑える方法

物流業界で利益を上げるためには、適切な計算をして輸送コストを下げる必要があります。容積重量の理解が乏しいと、予定より配送料が高くなり、売り上げを圧迫する可能性もあります。無駄な費用をかけないように、輸送コストを抑えるヒントを知っておきましょう。

45kg以下はクーリエを利用する

海外に荷物を発送する時には、クーリエかフォワーダーを利用します。料金だけで比較すると、荷物の重さが45kg以下であれば、クーリエの方が料金が安いです。

45kg以下の荷物をフォワーダーを通して荷物を送ると、定価の航空運賃となり、割高になります。100kgを超えるような大きな荷物はフォワーダーを通した方が安く済むので、荷物の重さによって使い分けましょう。

フォーワーダーごと見積もりを算出する

フォワーダーごとに料金やサービスの内容が変わるので、3〜4社に見積もりを出してもらい、比較しましょう。料金だけでなく、通関サポートや保険の事も加味して依頼する業者を決めると安心です。

配送料金の安さだけで決めるのは危険です。サービス内容を包括的に判断して、自分に合う業者を利用しましょう。

貨物をコンパクトにする

輸送コストを抑えるために、貨物の梱包サイズを小さくしましょう。容積重量は体積を基に計算されるので、梱包サイズが大きいと料金も高くなります。配送料金を抑えるために、次のような梱包の工夫をしましょう。

・強化段ボールを使用し、緩衝材の量を少なくする

・輸送品を圧縮梱包する

海外に荷物を送るときは緩衝材を使って荷物を保護する必要があります。しかし、緩衝材を入れすぎて荷物の体積が大きくなりすぎないように注意しましょう。国際輸送の時は、荷物の保護と、コンパクトな梱包をするのが重要です。

まとめ|正しい計算で重量と輸送コストを算出しよう

物流業界では、荷物の計算が必須です。実重量だけでなく、容積重量を算出するのが配送コストを抑えるポイントとなります。貨物のスペースには限りがあるため、体積から導き出す容積重量で配送料金を決める仕組みがあるのです。容積重量は、運送方法によって換算係数が変わるので覚えておきましょう。

物流ビジネスで売り上げを伸ばすためには、輸送コストを最適化する必要があります。運送会社の使い分けや梱包方法にも注意すると、配送料金を抑えられるでしょう。

物流には様々な運送方法、料金の計算方法があるため、損しないためにも知識を深める必要があります。ビジネス成功のためにも、周辺知識を勉強し、売り上げを伸ばしていきましょう。